宇宙と美容の交差点を大阪から発信「第5回 宇宙美容シンポジウム」での登壇報告

2025年9月16日、「第5回宇宙美容シンポジウム」が大阪・タカラベルモント本社併設のTBSQUARE osakaにて開催され、京都大学SIC有人宇宙学研究センター長・山敷庸亮教授がパネルディスカッションに登壇した。主催は、宇宙と美容の融合による新たな価値創造を目指す一般社団法人宇宙美容機構(SCO)。過去は東京で開催されてきたが、今回は初の大阪開催となり、「美容業界の最前線 宇宙×美容のクロスオーバー」をテーマに、有人宇宙、化粧品、AI、

サステナビリティなど多彩な分野のキーパーソンが一堂に会した。

オープニングでは、SCO代表理事・寺岡慎太郎氏が、同機構の設立背景やJAXAとの協力の歩み、これまでの4回にわたるシンポジウムの成果、そして宇宙における美容・生活産業の取り組みについて紹介した。続く基調講演では、駒沢女子大学の石田かおり教授が東京からオンライン登壇。「美容の原点を問い直す」と題して、宇宙という極限環境における“美”の意味や、自己実現としての美容の重要性について哲学的に問いかけ、参加者に深い思索を促した。

インプットセッションでは、宇宙ビジネスコンサルタント・森裕和氏がパリの国際会議会場よりオンライン登壇。宇宙ビジネスの最新動向や市場の変遷、さらには世界の化粧品・美容ブランドが宇宙事業に参入する潮流とその背景について、わかりやすく解説した。

メインプログラムのパネルディスカッション「美容と宇宙はどのように交わるのか?」には、資生堂の原田忠氏(トップヘアメイクアップアーティスト)、タカラベルモントの石川由紀子氏(広報室マネージャー)、山敷庸亮教授が登壇し、宇宙空間におけるUV-Cを含む強烈な紫外線、宇宙放射線被曝 、貴重 な水資源 、低重力 に よ る身体変化 など 、美容 ・健康 に関わ る課題 を指摘。これらへの科学的 か つ 実 践 的 な 対 応 と して、西陣織MCPスーツ、閉鎖型生態系「Core-Biome」構想、人工重力居住施設などの技術的アプローチを紹介した。

議論では、水が希少な宇宙での生活を前提に、地上の美容でも「水を使わない美容」や「リサイクル可能な製品設計」の重要性が指摘された。また、宇宙時代に向けたオーダーメイド型スーツ=“オートクチュール”の概念や、それを地上の新たなファッション・美容文化に応用する展望についても語られた。

原田氏は「宇宙においても、外見の美しさとともにセルフケアによる精神安定が不可欠」と強調し、実際のプロダクトや表現の可能性について具体的に言及。石川氏は、2025年大阪・関西万博で展示予定の「量子飛躍する美の世界(Quantum Leap for Beauty World)」の構想を紹介し、来場者の注目を集めた。

続くゲストスピーチでは、株式会社金森合金の高下裕子氏と、タカラベルモントの中山健太郎氏が登壇。使用済みヘアカラー剤チューブのアップサイクルを題材に、業界の環境課題とその実践的な解決策が共有された。また、Meta Beauty Dao代表・結城裕也氏による講演では、自身のアバターAIによる発表という形で「生成AI×美容」の最新動向が紹介され、テクノロジーがもたらす創造性と変革の可能性が浮き彫りとなった。

司会は、KBS(京都放送)でキャスター経験もある京都大学大学院生・冨田キアナ氏が務め、研究と産業の橋渡し役として全体の進行を円滑にまとめ上げた。終了後にはネットワーキングの時間も設けられ、産業界・学術界・クリエイターの垣根を越えた対話と交流が生まれた。

本シンポジウムは、宇宙という極限環境を舞台に、美容の本質を問い直し、持続可能かつ創造的な未来の美容を構想するうえで、重要な一歩となった。(殿木修司 記)

宇宙森林実習

宇宙森林実習を京都大学芦生研究林で 6 日(月)と 7 日(火)に行います。宇宙森林実習は地上の森林の役割を学ぶことによって、人類の宇宙展開をめざして宇宙に樹木を植え森林を創ろうとする試みです。(土井隆雄 記)

LignoSat 学生チーム活動紹介

STRUC 班

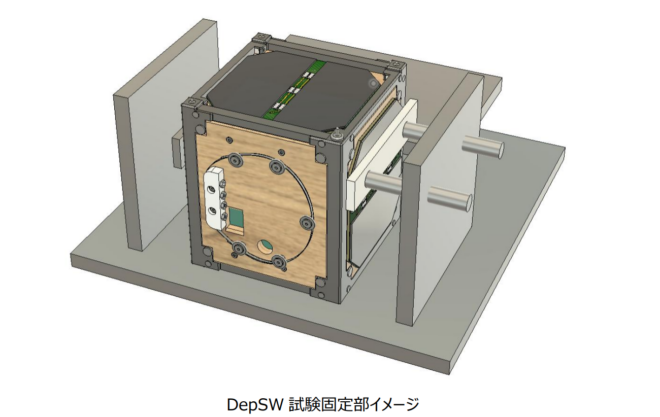

現在 STRUC 班では 1 号機の通信が確立しなかった原因の 1 つとして考えられている DepSW の不動作の検証試験を行うための試験機の設計を進めています.DepSW は押されている際には衛星は動作せず、解放されて元の位置に復帰すると衛星に電源が入りますが、真空環境での木材の変形などによりこのボタンの復帰が上手くいかなかったのではないかと考えられています。そのため、3 つ存在するDepSW を同時に押下して開放するという動作を真空環境中で行い、問題なく DepSW が復帰するかどうかを確認することを目的としています。

また、これと並行して 1 号機の後継機である LignoSat-1R の設計も進めています。主な内容はアンテナを 45 度傾けることに伴う-X 面木造パネルの再設計とアルミフレームの発注で、前者についてはアルミレールや部品間との干渉を避けるような穴の配置を考えています。後者については基本的な構造は 1号機のものと同じですがネジ穴の位置や大きさの微調整、DepSW および固定パーツを取り付けやすくするための設計の変更などを行っています。(三浦晴 記)

10/6 EXOKYOTO 宇宙居住セミナー開催

SIC 有人宇宙学研究センター特任教授である、NASA ゴダード宇宙飛行センター Vladimir Airapetian 博士のセミナーを 10 月 6 日月曜日に開催いたします。オンラインでも参加可能ですので、ぜひご参加ください。

申し込みアドレス Registration: https://forms.gle/u91hB35wShE9R7px7

現在、アルテミス計画の推進とともに、地球以外の惑星での居住が現実味を帯びて議論されはじめています。特に月面開発や、その先にある火星での居住計画についても具体的な検討が進んでいます。さらに、太陽系外においても居住可能と考えられる惑星がいくつか示唆されており、人類がどこまで宇宙に進出できるのかが注目されています。

しかし、宇宙での長期滞在には数多くの課題が存在します。本セミナーでは、NASA ゴダード宇宙飛行センターから研究員を迎え、とりわけ宇宙居住に欠かせない「物質循環技術」に焦点をあて、長期滞在を可能にするために必要な技術的ブレークスルーについて議論します。

With the progress of the Artemis program, the prospect of human habitation beyond Earth is becoming a tangible topic of discussion. Development of lunar bases and future settlement on Mars are now actively considered, while several exoplanets have also been suggested as potentially habitable worlds. The question of how far humanity can expand into the cosmos is more relevant than ever.

Yet, numerous challenges must be overcome to enable long-term human presence in space. In this seminar, we welcome a researcher from NASA’s Goddard Space Flight Center to explore the technologies required for sustainable space habitation, with a particular focus on material recycling and closed-loop systems essential for long-duration missions.

日時 / Date 2025 年 10 月 6 日(月) 16:30–19:30

京都大学大学院総合生存学館 SIC 有人宇宙学研究センター

SIC Human Spaceology Center, GSAIS Kyoto University

16:30–17:00

挨拶・宇宙移住のための三つのコアコンセプト

山敷庸亮(京都大学大学院総合生存学館 教授、SIC 有人宇宙学研究センター長)

Greetings & Three Core Concepts for Space Migration

Prof. Yosuke Alexandre Yamashiki (GSAIS, Kyoto University / Director, SIC Human

Spaceology Center)

17:10–18:00「我々は宇宙で孤独か?」― 最新の知見

ウラジミール・アイラペティアン博士

(NASA ゴダード宇宙飛行センター / アメリカン大学教授)

Are We Alone in the Universe – The Latest News

Dr. Vladimir Airapetian (NASA Goddard Space Flight Center / Professor, American

University)

18:00–18:40

宇宙居住におけるリサイクル

市村周一(京都大学大学院総合生存学館 )

Recycling in Space Habitation

Shuichi Ichimura (GSAIS, Kyoto University )

18:40–19:30

総合討論(司会:山敷庸亮)

Discussion (Chair: Prof. Yosuke Yamashiki)

低圧下樹木育成プロジェクト

樹木の紅葉

京都大学・京都府立大学 池田武文

はじめに

立秋を過ぎ、秋の季節が本格的に到来しつつあります。春の桜と同様、紅葉期には京都をはじめとする各地に多くの観光客が訪れます。これから始まる紅葉は、樹木のフェノロジー(生物季節)

(NewsLetter No.37 参照)における秋の現象の一つである。

PC やスマートフォンで「モミジ」と入力すると「紅葉」と変換されますが、紅葉はモミジのみに限定される現象ではありません。本稿では、落葉広葉樹における秋季の葉の色変化について概説します。

秋季における葉色の変化

「紅葉」とは本来、葉が紅色に変化する現象を指しますが、すべての樹種が紅色を呈するわけではありません。葉は春から夏にかけて緑色を呈しますが、秋季には黄色・紅色・褐色などの色合いに変化します。

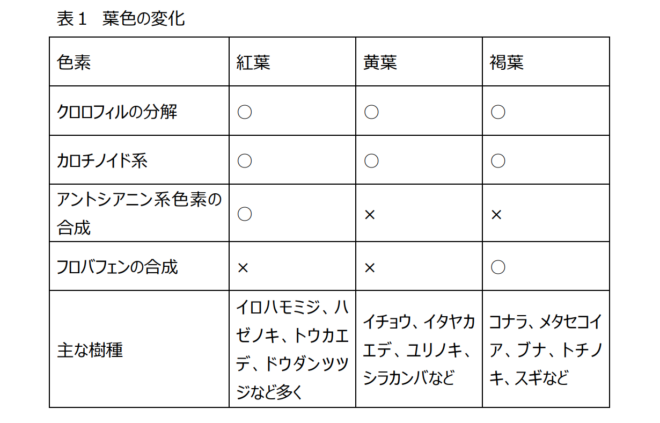

これらの変色は葉に含まれる複数の色素に起因し、その発現様式は樹種ごとに異なります(表 1)。秋の葉色変化に共通する初期過程は、葉緑素(クロロフィル)の分解です。この分解には低温が関与します。クロロフィルの分解後、葉は(1)新規の色素が合成される場合と、(2)合成が行われない場合に大別されます。

さらに変色過程では落葉の準備も進行します。すなわち、気温低下に伴い葉柄基部に「離層」が形成され、葉と枝との間で養水分の移動が制限されます。離層が完成すると、微風程度の物理的刺激でも葉は脱落します。

色素別の変化過程

- 黄葉

葉にはクロロフィルとともにカロテノイド系色素が含有されていますが、通常はクロロフィルの濃度が高いため緑色を呈します。秋季にクロロフィルが分解されると、残存するカロテノイドにより黄葉となります。 - 紅葉

クロロフィルの分解と並行して、アントシアニンが新たに合成される場合、葉は紅色を呈します。アントシアニンは、葉で光合成により生成された糖を前駆物質として合成されます。離層形成により糖が葉内に滞留することが、この合成を促進する要因となります。

黄葉の原因となるカロテノイドは残存しているため、アントシアニンの合成量に応じて葉色は紅から橙・黄へと変化し、樹冠(樹木の葉が生い茂っているかたまり)外縁部では鮮やかな紅色、内側では黄色が優勢となります。個葉においても紅・橙・黄のグラデーションが観察されます。

鮮明な紅葉発現には以下の条件が挙げられます。

- 適度な降水による水分供給(乾燥は生理活性を低下させる)。

- 日中の十分な日射(光合成により糖が生成される)。

- 昼夜の顕著な気温差(夜間低温によりアントシアニン合成が促進される)。

- 褐葉

クロロフィル分解後、葉に含まれるタンニン類や、その二次的代謝産物であるフロバフェン等の褐色物質が蓄積することで褐色を呈します。

落葉とその適応的意義

秋季における落葉および葉色変化の生理的背景は以下のとおりです。冬季には低温のため光合成活性が著しく低下します。葉を維持するためには寒冷条件に対する生理的適応が必要であり、そのためにエネルギー消費が増大します。しかし光合成によるエネルギー生産が低下するため、エネルギー収支は負となります。このため、多くの樹木は葉を脱落させるのです。

クロロフィルには窒素が多く含有されており、その分解過程で窒素は枝や幹に再移行し、翌年の成長に再利用されます。いわば窒素のリサイクルです。また、紅葉に伴い生成されるアントシアニンはクロロフィル分解の進行を遅延させる可能性が指摘されていますが、その機構は未解明です。

火星における紅葉現象の可能性

近い将来、人類が火星に居住する場合、居住環境は制御されたドーム内に構築されると考えられています。葉色変化には秋季の低温が必須であり、地球においては中緯度から高緯度地域において観察されます。同様の現象を火星で実現するには、ドーム内部に四季変化を再現する必要があります。

花見や紅葉狩りといった季節景観を鑑賞する文化は日本に特有とされていますが、実際には訪日外国人観光客の多くも春季の桜、秋季の紅葉を目的としています。火星での花見や紅葉狩りは人々によろこばれることでしょう。

参考文献

日本植物生理学会編 (2007) これでナットク! 植物の謎 講談社

新メンバー紹介